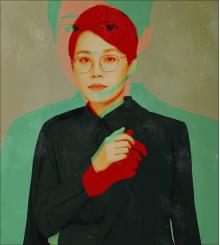

燕一燕一女士研修于中国艺术研究院,现为清正书画院理事,中匈美术家协会理事,联合国千年发展目标公益主题活动优秀指导教师。燕一女士对美学课程、创意课程、东西方艺术史有着深入的研究和认知,她将中西方艺术形式,不拘一格的创作意识带入青少年的美术教育中来,为葵里艺术教育研究提供坚实的理论支持和专业的学术指导。

有一种观点认为,儿童画画就是要让儿童自由自在地画画,成人的任何干涉都是错误的。甚至于在儿童绘画的课堂上,夸张到谈“技巧”色变的地步。如果是这样,那么学画的“学”字意义在哪里?而作为老师,我们“教”的意义又在哪里?在我们这个行业,常常有老师困惑于这点。

对此,作为常年在美育第一线调研的燕一老师认为,技法灌输当然不可取,可是一味地回避谈技巧,同样存有弊端。如果说前者的问题在于,被枯燥的技巧练习消磨了孩子画画的乐趣和对艺术的原真感知,那么后者的问题在于,儿童在成长的过程中,因为得不到引导和进步,自己把绘画的热情消磨了,把对艺术的感知也消磨了。

事关教育方向是否正确,于是,我们对燕一老师做了一次深入访谈,希望将这类问题能谈得透彻一些。

答:艺术家们之所以说,要向孩子学习画画,他们的意思其实是说,要像孩子一样保持童年时代观察世界的那种新鲜感和好奇心,并且真实地不被羁绊地表达出来。艺术创作的境界,有三个阶段,看山是山,看山不是山,看山还是山。儿童画处于第一个境界,山在他们眼里,有着最原始的美感;成人画处于第二个境界,山应该是被取舍、加工了的画面,和现实的山有一定的距离;艺术大师的画处于第三个境界,山还是那座山,但是天然带有造型、色彩、渲染等等的艺术原理,感悟到天成的艺术美感。人的艺术是从对世界的观察中来的,所以就算学到了再多眼花缭乱的技法、理论,但也不要忘记回归到最初,像孩子一样的对世界的感知。

问:儿童绘画的课堂上,度的把握很重要,你是怎么做到让你的教学有效果,但又不干涉孩子画画自由的?

答:举个例子吧,葵里ART1小班课堂上有个孩子,比别的孩子要小大半年。和别的孩子相比,她的绘画能力就有点跟不上,画画时没有主见,不知道怎么画。那么,老师就从让她自己挑选颜色开始,喜欢哪种颜色,就用哪种颜色画出第一笔,第二笔,接下来就好办了。现在她画画已经有了自己的观念,会自己配色,尤其喜欢粉嫩的色系。这就和孩子的主观情绪、喜好甚至性格相关了,老师一般不会干涉她怼用色的选择。孩子能大胆地开始表达自己,这就是最明显的进步。

让孩子们从“爱画画”进步到“会画画”,从对美的“无知”变成对艺术的“自觉”,这是我们的追求。

问:很多孩子报画画班,其实都是“三分钟热度”,你怎么让孩子保持住这种热度?

答:孩子们对画画的新鲜感会帮助他们对画画产生兴趣,而画画本身也是一种好玩的游戏。我们要做的,其实是把这种热度、兴趣培养成更高级一些的艺术敏感,变成他们自身的一种素养。比如有个孩子,个性有点小毛躁、小犟脾气,刚来画画的时候常常坐不住。但是我们在他这个年龄阶段,课堂上会尽可能多地安排他们体验各种绘画材料,用尽可能多的方式来作画,这些设计充满了趣味,所以这个孩子始终能保持兴趣来做这件事,并逐渐养成有始有终画完的习惯,连心都静了不少。这就是一个循序渐进的过程。