佩姬·古根海姆

1942 年末,佩姬·古根海姆——一位富裕的美国收藏家和艺术经纪人——请杜尚在她新开张的纽约世纪艺术画廊举办个展览。

杜尚提出了一个惊人的建议:为何不来一次只有女艺术家参与的展览呢?

说实话,这种主意在今天会被冠以“进步”的标签并加以兜售,而在当时简直已经到了“渎神”的边缘。

不过正因为如此,古根海姆觉得这个主意棒极了,因为这是杜尚的主意,这位艺术家在曼哈顿“清谈”阶层里已是神一般的人物。

物体

1943 年初,“31 位女性的展览”在纽约开幕,隆重推出一件后来成为超现实主义标志之一的作品。

《物体》(《皮毛餐具》)是一组由皮毛做衬里的茶杯、茶碟和勺子,1936 年由瑞士艺术家莫瑞特·奥本海姆创作。她创作《物体》时才22岁,毕加索和她在巴黎一家咖啡馆闲聊时所说的话启发了她。他恭维这位年轻艺术家所穿的毛皮大衣,和她调情地说道,他喜欢的许多东西在毛皮的覆盖下就变得更妙了。奥本海姆回应道:“连这个杯子和碟子也是吗?”

莫瑞特·奥本海姆

尽管年轻,奥本海姆已是巴黎那群人里公认的宠儿。她当过曼·雷的助手。

对于一位年轻漂亮的女助手来说,她的工作经常需要赤身裸体(不仅于此)。

她充分为其效劳——最令人印象深刻的,是曼·雷拍摄的一系列名为《色情的面纱》的超现实主义作品。

奥本海姆光着身子站在铜板印刷机旁边,一只胳膊和手涂满黑色油墨:诱惑你,又拒绝你。

安德烈·布勒东和他的超现实主义团体对男女平等可不以为意。

对他们而言,一个年轻女人对艺术的贡献,充其量也只是为艺术家带来灵感。

超现实主义的那群男人认为,带点男子气概的美人奥本海姆是个完美无瑕的少女,她的落落无尘使她更能发觉自己的潜意识。

谁也没想到一个这么年轻的人——而且还是个女人——会创造如此有影响力的作品。

物体

《物体》(《皮毛餐具》)的性含义很清晰,但它远远不止是一个色情玩笑。

长着毛的杯子意向出现在任何一本有关焦虑噩梦的书的第一章,

在这些梦里,所有的看似受控的存在都被不详事件所颠覆。

在这个例子中,杯子和勺子长出了毛发,将本应给人带来轻松和愉悦的物体变得具有攻击性,使人讨厌,甚至有点恶心。

这里还隐含着资产阶级的罪恶:花大把时间在咖啡馆里闲聊,虐待美丽的动物(作品中的皮毛来自一头中国瞪羚)。

同时,这件作品还意在让人抓狂。

两种不协调的材料被放在一起,所制成的容器让人想想就觉得不妥。

皮草摸起来舒服,但放进嘴里就很恐怖。

你想用杯子吃喝——这是它们本来的功能——但皮毛带给你的感受又让你无法下咽。

真是一个令人恼火的循环。

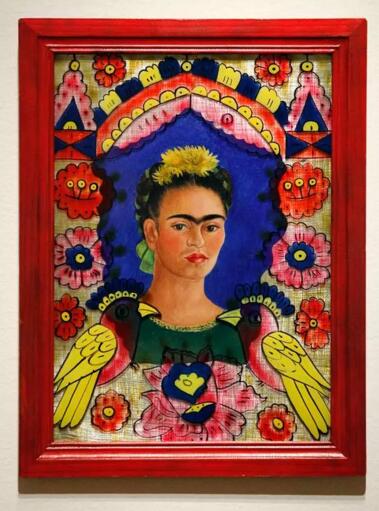

弗里达·卡罗

奥本海姆不是唯一在超现实主义团体里“兴风作浪”的女艺术家。

弗里达·卡罗曾是一个早熟的墨西哥知识分子,在国立大学学医。

1925 年秋的一天,从学校回来的路上,她乘坐的公交车和一辆有轨电车相撞。

救援人员一开始放弃了受重伤的卡罗,但在她同受伤的同伴亚历杭德罗·戈麦斯·阿里亚斯的劝说下还是把她送到了医院。

卡罗在医院花了几个月来疗伤,她的脊柱、肋骨、锁骨、盆骨和腿都骨折了。

正是在这段时间里她决定要成为一名艺术家,而不是医生,并且很快就开始创作贯穿她一生的主题:自己。

破碎的柱子

弗里达·卡罗曾经反驳布勒东,否认自己是超现实主义者:“我从不画我的梦,我画的是我的现实。”

不过,她确实同意让自己的作品出现在超现实主义的展览上,甚至还特意为一次展览创作了一幅画。

至于布勒东——我们知道这个人只要看上谁,就不由分说把谁拉进超现实主义家族,也不管人家愿不愿意——

公平地说,当你观赏一幅弗里达·卡罗的作品时,就会明白他为什么要把这位火一般的墨西哥艺术家招募进超现实主义阵营。

梦

在《梦》里,我们看到卡罗安静地睡在床上,一棵灌木的叶子在她周身生长,就像常青藤绕在树上。

灌木的枝条沿着她的身体蜿蜒而上,布满了棘刺,暗示着那次车祸带给她后半生挥之不去的伤痛。

画面中的另一个形象使得伤痛的意向更明显。

一个骷髅般的幽灵睡在双层床的上铺,紧握一束花——或许就是它墓前的花。

炸药绑在它的身上和腿上。床漂浮在空中:死亡就在空气里。

卡罗对象征手法的运用体现出民间艺术在她作品中的重要性。

她是一个骄傲的墨西哥人,成长在伟大的革命英雄庞丘·维拉和埃米利亚诺·萨帕塔为建立一个崭新的国家而战斗的年代。

她在《梦》中描画的灌木是“tripa de Judas”(犹大的心脏),一种墨西哥常见的植物。

而画中睡在她上面的骷髅是一个犹大的造型,以墨西哥复活节时点爆的捆着烟火的真人尺寸纸模为原型。

灌木和骷髅都让人想起犹大背叛基督后自杀的故事,他的内脏“四分五裂”。

在画中,点爆犹大人偶的墨西哥传统隐喻着要使国家摆脱腐败。

这也是一副关于背叛的画。

弗里达·卡罗 和 迭戈·里维拉

当卡罗在痛苦中独自入睡之时,她当时的丈夫,墨西哥著名壁画家迭戈·里维拉正在外面像个单身汉一样闲逛,四处和女人上床。

里维拉比卡罗大 20 岁,有着和他宏大壁画一样壮硕的身躯。

他俩结合的时候,宠爱卡罗的父亲说“这就像大象和鸽子之间的婚姻”。

他们之间的关系好似暴风雨,对彼此的不忠经常发生,包括列夫·托洛茨基住在他们家时卡罗和他的调情。

她甚至被怀疑和这个俄国人 1940 年在墨西哥遭人暗杀一事有关——

里维拉也在被怀疑之列,当时他们已经离婚,不过仅仅一年后,他们又复婚了。

自画像:框架

卡罗成为 20 世纪第一位作品进入卢浮宫的墨西哥艺术家,卢浮宫收藏了她的《自画像:框架》。

杜尚很快就来向她道贺。卡罗很喜欢他,她觉得杜尚和其他超现实主义者们很不一样,对此她从不掩饰。

她说杜尚是“那群疯疯癫癫、精神失常、婊子养的超现实主义者里唯一一个脚踏实地的人。”

马塞尔·杜尚(右)

卡罗之所以参加了这场“31 位女性的展览”,是因为杜尚也有份参与,或许还因为意识到这是志同道合的女性艺术家们为她们自己办的一次展览。

今天,她被视为一位女权主义艺术家,她那些带有强烈自传意味的作品,

不但为路易斯·布尔乔亚和翠西·艾敏铺平了道路,

还预示了1960年代女权主义的口号——

“个人的就是政治的”:通过个人经历来表现女性所受的压迫。

然而,直到1990年,弗里达·卡罗——

这位有生之年已享誉全球的艺术家——

在《简明牛津艺术与艺术家辞典》里依然没有相应的词条。

只是在介绍迭戈·里维拉生平的最后一句话里,她才被提了一下。

我想,她大概会问候编辑的祖宗十八代吧!

利奥诺拉·卡灵顿

而卡罗的朋友,英国超现实主义艺术家利奥诺拉·卡灵顿在这本书里甚至都没有被提到过。

这就是被萨尔瓦多·达利称为“一位极其重要的女艺术家”的利奥诺拉·卡灵顿。

“31位女性的展览”进行时,她搬到了墨西哥并在那儿遇见了弗里达·卡罗。

利奥诺拉·卡灵顿 和 马克斯·恩斯特

卡灵顿的故事和卡罗一样纠结和充满戏剧性。

20岁时,她离开英国去巴黎,追寻她在巴黎一次聚会上认识的超现实主义艺术家马克斯·恩斯特

当时恩斯特已婚,而且比她大了26岁,但放荡不羁如卡灵顿,这都不是事儿。

她捕获了她的男人,后来她曾说道:“我从马克斯那里获得了教育。”

他将她介绍给巴黎的超现实主义圈子,

在这里,人们爱慕这样一位身兼女性与孩子气的缪斯。

然而,暴烈的卡灵顿无法容忍被视为玩物。

当飞扬跋扈的米罗付给她钱让她去拿些烟来,

她用凶狠的目光盯着米罗,然后开口告诉那个西班牙人:

“去死吧,要去你自己去!”

自画像:黎明马客栈

和奥本海姆一样,卡灵顿刚到20岁就创作出了重要的超现实主义作品

《自画像:黎明马客栈》

这幅作品现藏于纽约大都会博物馆。

卡灵顿坐在椅子上,看起来像一位 1980 年代的新浪漫派流行歌手:

乱糟糟的头发和有点中性化的着装品味。

一只母鬣狗做出与卡灵顿相似的手势,它的长鬃毛呼应着她的头发。

类比很明显——在梦中,利奥诺拉变成了一只夜间猎犬。

透过图案夸张的窗帘勾勒出的窗户,我们看到了一匹白马飞驰过森林。

它的步态和颜色与跃过卡灵顿头顶的白色摇摆木马相呼应。

现实生活中艺术家对动物的喜爱和她奇特的超现实主义想象结合在了一起,

再加上一点儿她年少时度过的凯尔特民间故事。

她把这幅画送给了恩斯特,后者在1939年战争开始不久后就遭到拘禁。

他逃了出来,千方百计回到了他们在亚维农附近的家。

但她已经不在那儿了。

对于恩斯特被捕的担忧,使卡灵顿精神失常,她去了西班牙并被关进了精神病院。

与此同时,恩斯特到了马赛,找到了一处安全的住所,

安德烈·布勒东和许多其他与超现实主义运动有关的艺术家都在那儿。

佩姬·古根海姆也在附近,她已周游了法国,正准备启程返回美国。

当多情的佩姬在马赛见到了受了情伤的恩斯特时,立刻被这位艺术家吸引住了。

他也投桃报李,在佩姬的帮助下安全抵达美国,并于1942年与她结婚。

佩姬·古根海姆 与 马克斯·恩斯特

(图片来源建筑vs艺术vs音乐及网络)